【京都市西京区】伝説の桂飴を復活させた六斎念佛保存会が下桂御霊神社で桂女祭 子どもたちが念佛踊奉納しました!

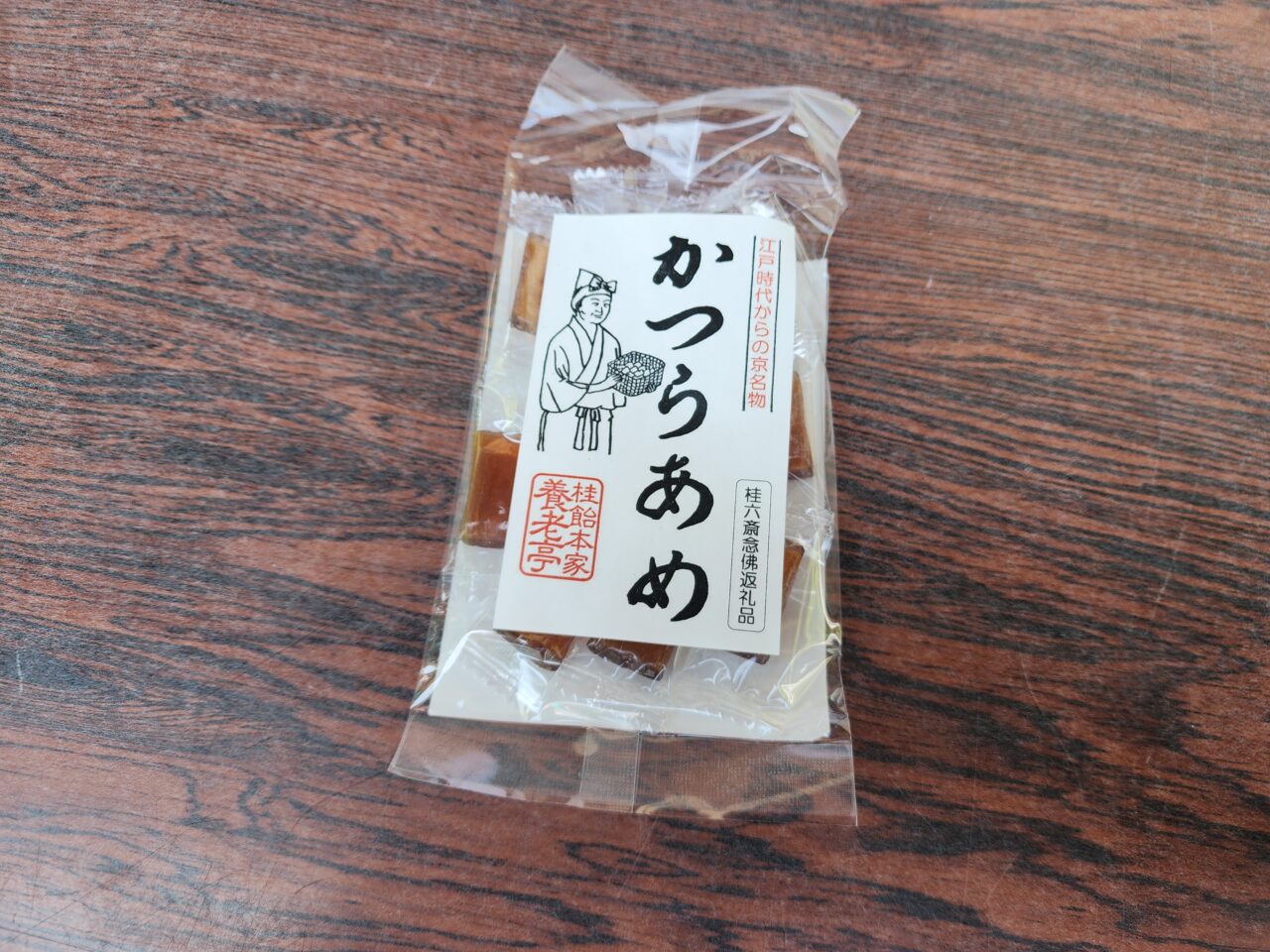

桂飴は、古墳時代に神功皇后が後の応神天皇を出産した際に、侍女の桂姫に飴を作らせ、母乳の代わりに飴を舐めさせて子育てをし、その後、桂の里に移り住んだ桂姫が、桂川のほとりで飴の製法を伝えたと伝承されています。この飴の製法が受け継がれ、桂離宮のそばに住した初代飴屋理兵衛が江戸時代前期の明暦2(1656)年に「桂飴本家養老亭」を創業して、古来の製法をそのままに「かつらあめ」を作り、桂御所(現在の桂離宮)の御用御飴所となり代々宮家にも献上されていました。

しかし、360年続いた桂飴本家も、平成25年(2013年)に遠山隆夫さん(12代目)と13代目の兄弟の代で惜しまれつつ閉店しました。その「かつらあめ」が復活されたと聞いて、2025年5月5日に桂女祭の行われている「下桂御霊神社」を訪れました。

13年前に購入したかつらあめ

桂飴を復活させたのは、桂六斎念佛保存会(外部リンク)のみなさんです。会長で桂大橋の近くで「隆兵そば」を営む中村隆兵さんにお話を聞きました。中村さんは、今から12年前の大晦日に年越しそばを食べに来たお客さんからこの日を持って、「桂飴本家養老亭」が閉店することを知ったそうです。「それはもったいない」と当時から何とか歴史をつなげることができないかと思い続けていたといいます。

諸事情で当時、その夢は叶いませんでしたが、6年前に、14年間休止していた江戸時代中期から続く桂六斎念佛を桂地蔵寺を拠点に復活。「単なるフェスティバルではなく、桂の歴史が伝承されるような祭を」と4年前にこの下桂御霊神社で桂女祭を復活させました。次は「かつらあめ」の復活をと呼び掛けたところ、養老亭12代目の遠山さんから製法を譲り受けることができ、六斎念佛維持のために集められる寄付の返礼品として今年、復活をすることができたのだそう。

江戸期から続く製法を伝授した遠山隆夫さんとも会場でお会いできました。自身もかつて六斎念佛の奏者だったそうです。「桂女の踊りなど以前にはなかった演目もあって発展してるなあと感じましたね。若い人たちによって、こうやって受け継がれていくのが嬉しいですよ」と語って下さいました。

桂女祭では、ローマ法王に招請されてバチカン宮殿内で日本代表として演奏した文化庁日本遺産大使でもある能楽師大倉正之助さんの指導の下での子どもたちによる大鼓の打ち開きから始まり、能舞台で桂六斎念佛保存会と上鳥羽橋上鉦講中がそれぞれの演目で登場。桂包みといわれる白布を巻き、裾回しも短めの桂女装束で舞を披露した小学校6年生のユイナさん、アオバさん、ルナさんは、「めっちゃ人がいて緊張したけど、何日も練習した成果が披露できて良かった。細かい動きが難しかったけどね」と明るい笑顔で話してくださいました。

※子どもさん、親御さん、生徒さん、学校もすべて撮影掲載許可済みです。

下桂御霊神社はこちら↓