【京都市】元京都府副知事が語る“共感”から始まる未来とは! AI時代に必要なのは「人間らしさ」?

京都府では2025年8月1日現在、環境省による熱中症警戒アラートが13日連続で発令されるなど、危険な暑さが続いています。そんな猛暑のなか、自転車で府庁に向かうだけでも汗だくになるような日でしたが、今回はその京都府で、元副知事であり、現在は府参与を務める山下晃正さんにお話を伺いました。

山下さんはこれまで、企業誘致や文化政策の推進に携わり、現在は「アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都(ATVK)」というプロジェクトを、大山崎町で立ち上げています。技術一辺倒ではなく、「人間らしさ」を軸にした新たなまちづくりの姿が、そこにあります。

◆AIにできない「経験」が、人間の価値を生む

「AIは知識はあるが、体験がない。リンゴの甘酸っぱさを感じたことがないんです。」と山下さんはこう話します。テクノロジーが進化しても、感覚や感情といった「人の内面」に関わる部分は、人間ならではのもの。だからこそ、今後の技術開発は人の共感や経験に基づいて進めるべきだと訴えます。

◆京都の強みは「時間をかける」こと

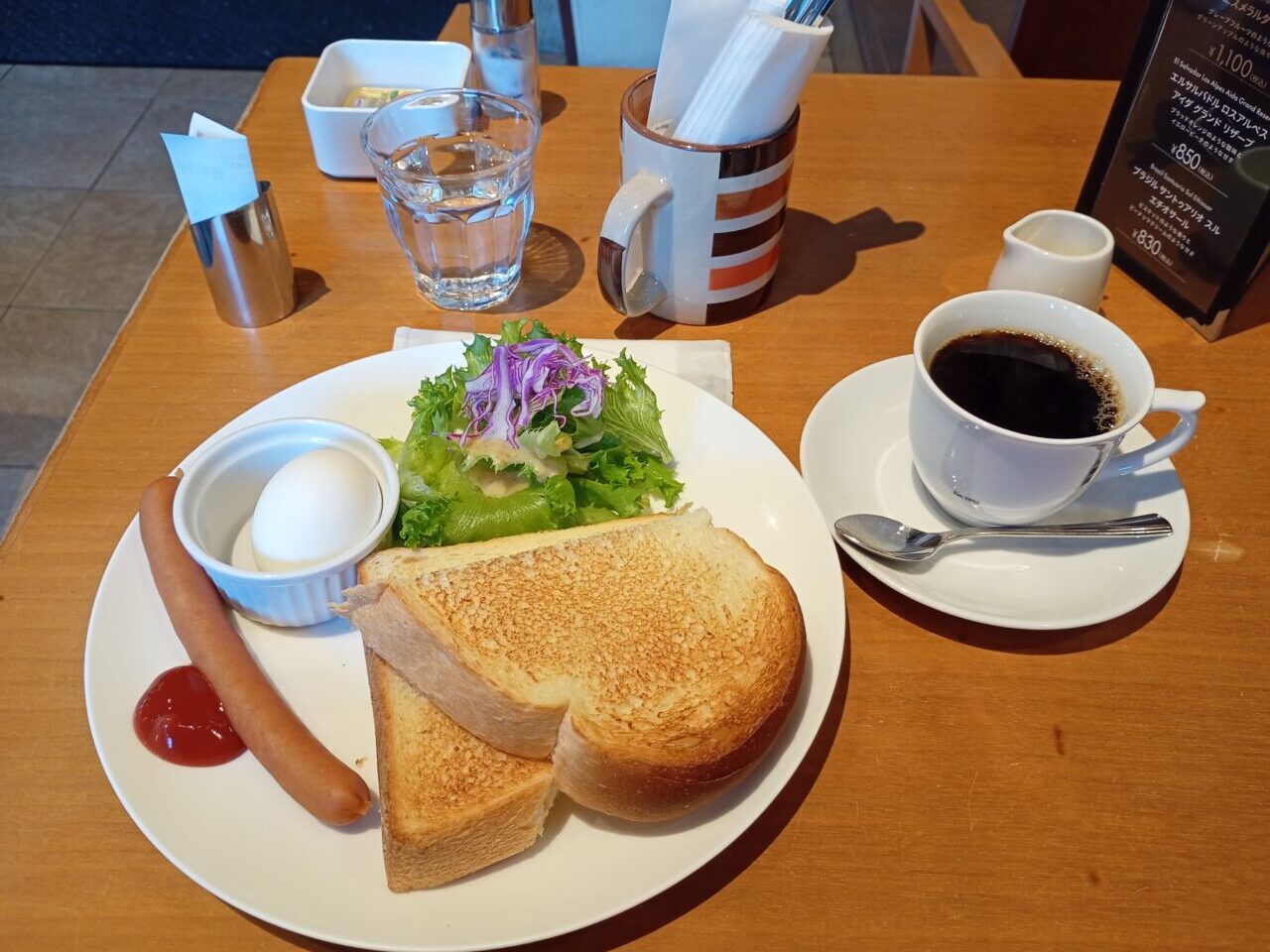

ATVKが誕生したのは、大山崎町の新幹線沿いにある再開発エリア。かつて工場用地だった場所を、京都の文化や感性を生かした新しい価値創出の場として再構成したものです。すでに、伝統工芸と最新技術を組み合わせた製品づくりを行う企業や、障害者の就労支援を兼ねたカフェなど、多様な人が交わる場が少しずつ育ちつつあります。

山下さんは「京都は10年、20年かけてでも価値を育てる風土がある」と語ります。医療用の接着剤や手術訓練モデルなど、じっくりと開発された技術が、全国的な成果を生んでいます。その背景には、西陣織や京菓子に見られるような「丁寧に積み重ねる」文化があるのです。山下さんが特に課題と感じているのが、子どもたちの「居場所」の不足です。「今は家庭と学校の往復だけ。地域に開かれた居場所を取り戻したい」と話します。

◆市民が主役のオープンイノベーション

ATVKでは、企業や大学だけでなく、市民も一緒になって技術開発に参加することを重視しています。たとえば、京都大学が開発したAI作曲ツール「Creevo(クレーボ)」を使い、子どもが書いた詩にAIがメロディをつけるという実験が進行中。将来的には「子どもたちの詩で踊る盆踊り」を目指しているといいます。

ATVK提供

◆8月11日は「星降るアートな盆踊り」

その一環として、8月11日にはATVKの敷地内で「星降るアートな盆踊り」が開催されます。AR技術を使った演出や、子どもも大人も楽しめる踊りを通じて、誰もが参加できる“未来型のお祭り”になる予定です。山下さんは「AI時代だからこそ、感性と共感が求められる。人が人として生きる社会を、技術がどう支えるか。その実験を京都で始めているんです」と語りました。西山地域に新たな人の流れを生む産業観光の可能性も期待されており、「ATVK」は今後、全国からも注目される存在となりそうです。

京都府庁はこちら↓