【京都市上京区】西陣で1200年続くお地蔵さんの寺には空海手掘りの井戸もあります。住職の紙芝居説法が分かりやすいと大人気!

「石像寺」、通称「釘抜地蔵」は、病や心の苦しみを「釘」を抜くように救ってくださるという伝承から、「くぎぬきさん」と呼ばれ、地元の方から崇敬を集めています。2025年4月24日に加藤隆心住職に境内を案内していただきました。同寺は、平安時代、弘仁10年(819年)に弘法大師・空海が創建された寺院で、当時は、真言宗の「光明遍照院石像寺」と呼ばれました。本尊の釘抜地蔵尊は大師が唐より持ち帰られた石を自ら刻まれた尊像で、以来1200年を超えて続く古刹だということでした。

当初、「苦抜(くぬき)地蔵」と呼ばれたこの地蔵様が「釘抜地蔵」と呼ばれたのにはこんな逸話があるそうです。室町時代末期に、紀ノ国屋道林(どうりん)という商人が両手の激しい痛みに苦しみ、評判の苦抜地蔵菩薩に7日間の治癒祈願をしました。すると7日目の夜、夢枕に地蔵菩薩が現れ、「汝この度の痛みは、前世に人を恨み、仮の人形を作りて、その両手に八寸の釘を打ちぬいたことにある。」と告げ、2本の八寸釘を抜いて示したのだとか。

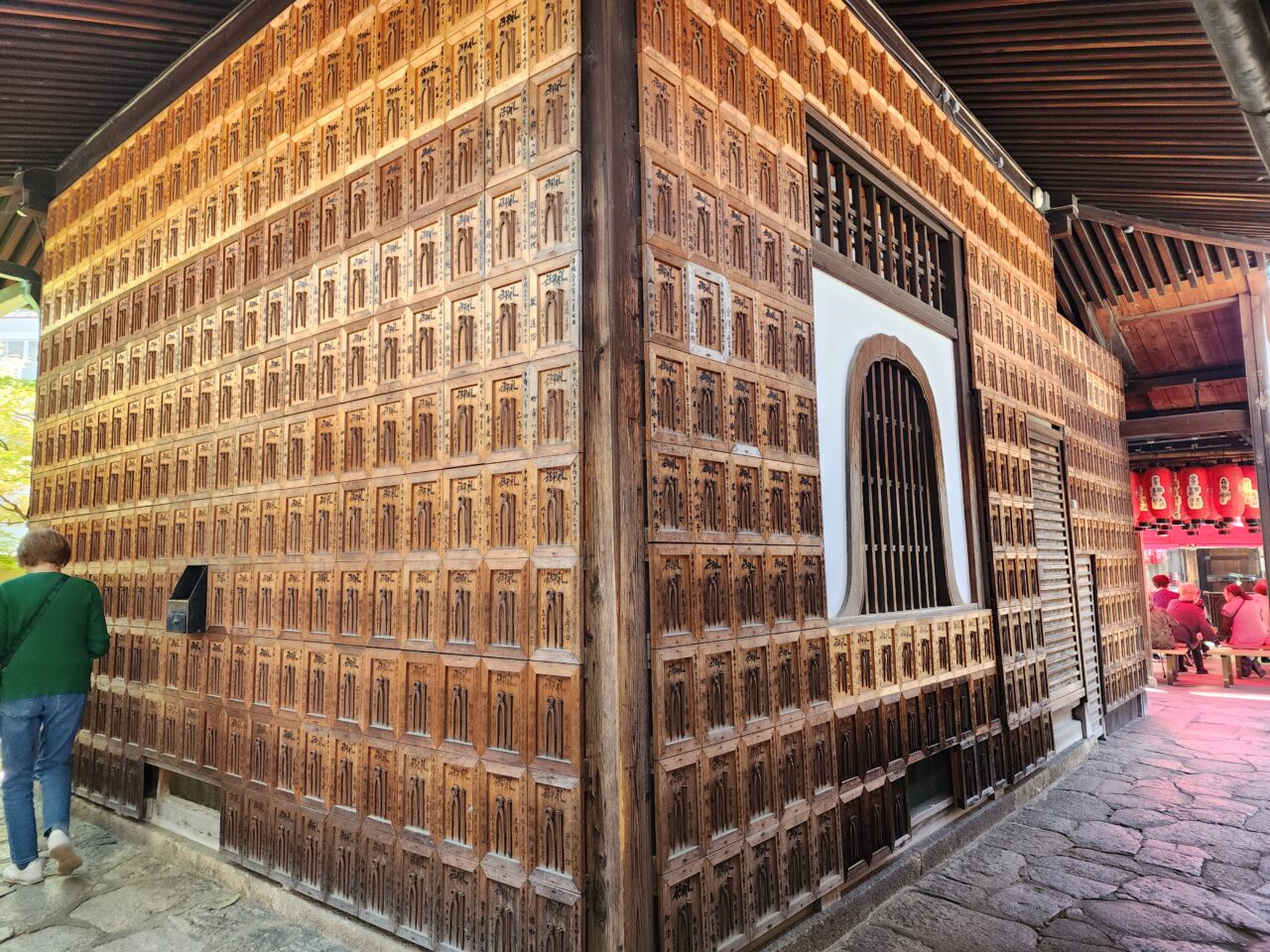

道林が夢から覚めると両手の痛みは消え去り、寺を訪れると、地蔵尊の前に血に染まった2本の八寸釘があったといいます。道林は感謝のあまり、その後100日間参詣したという伝承があります。本堂の外壁には、1,000枚に及ぶ、2本の八寸釘と釘抜がセットになった奉納の「御礼絵馬」がびっしり貼り付けられています。

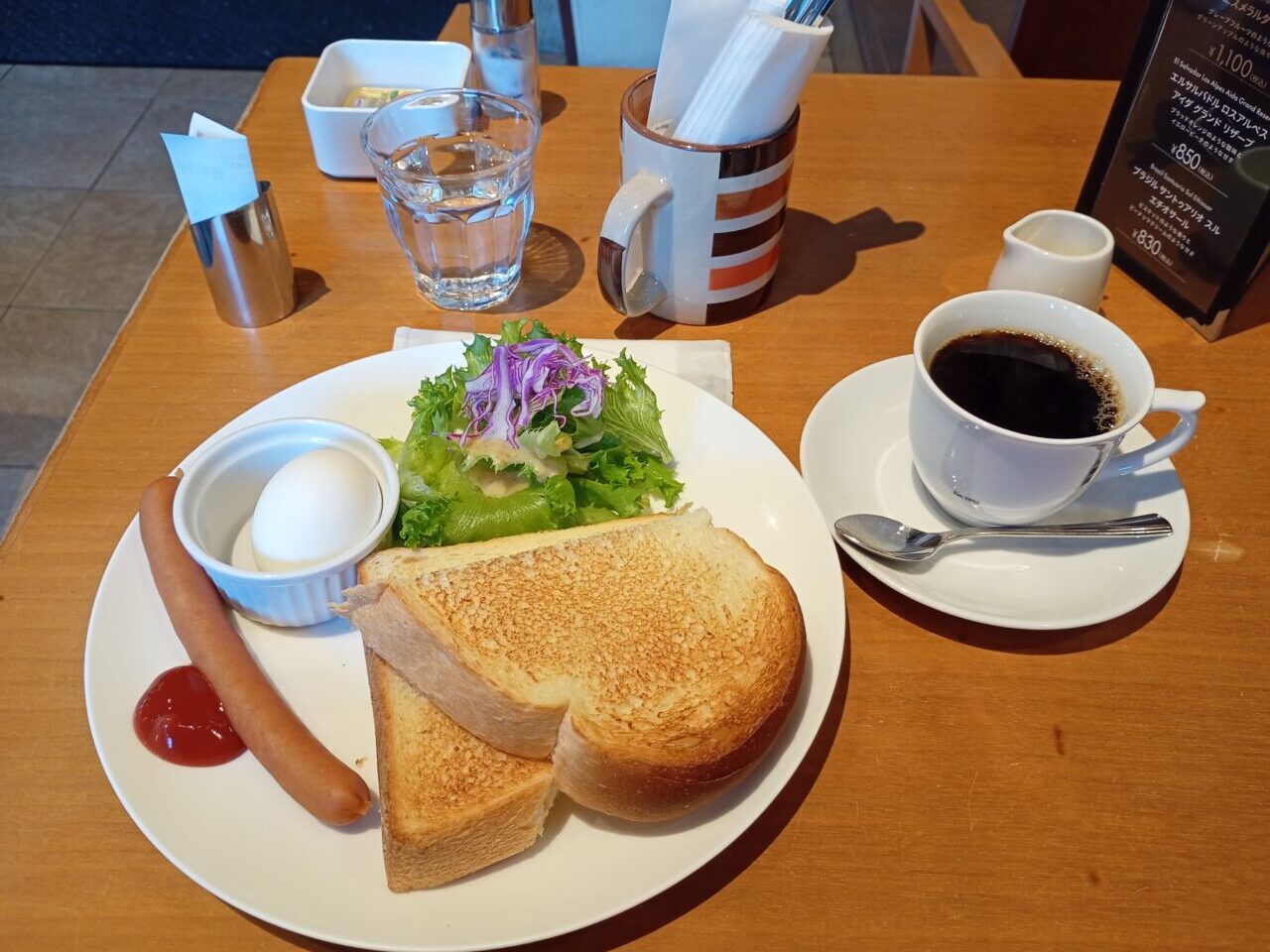

この日は偶然にも、月に一回の「釘抜地蔵御縁日」の日でした。隆心住職は、このご縁日で、半年ほど前からは、難しくなりがちな古来仏教の経典を「誰にでも分かるようにより分かりやすく伝えたい」との思いから紙芝居をされています。この日のお話は、戦争で多くの人命を失わせたことを悔やんで仏教信仰を篤くしたといわれる「首を売ったアショーカ王の話」でした。

ほんとに楽しく聞けて、参拝の人たちも頷きながら聞いておられました。そして、この紙芝居の絵がほんとに綺麗だったのですが、隆心住職の依頼でこの絵を描いたのは、近くに住む絵心がある若いご夫婦の常田健策さんと典子さんです。この日も、「ご縁があって、私たちの絵を役立てていただいてほんとに嬉しい」と話され、二人で仲良く参拝されていました。

鎌倉時代、重源によって中興され、浄土宗に改宗し、その後、歌人・藤原家隆が入寺し、以後、山号は「家隆山」になりました。藤原3歌人の定家、家隆、寂蓮の墓所や弘法大師が自ら掘ったと伝わる京都三井の一つの井戸もあります。地蔵堂の裏には、一つの石(花崗岩)から掘り出した石仏としては日本最古といわれる重要文化財の石造り阿弥陀如来坐像と脇侍の観音菩薩・勢至菩薩像が安置されています。

歴史ロマンあふれる魅力的な寺院です。「釘抜地蔵御縁日」は毎月24日に行われますので、立ち寄ってみてください!

「家隆山光明遍照院 石像寺」はこちら↓